正午的太阳炙烤着田野,九里岗考古队的帐篷外响彻叮叮当当的敲击声。队员们蹲在探方边,用毛刷轻扫土层,用铲刀勾勒地层轮廓。今天的任务,是揭开一处两米厚的文化堆积层,解码大溪文化先民6000年的生活密码······

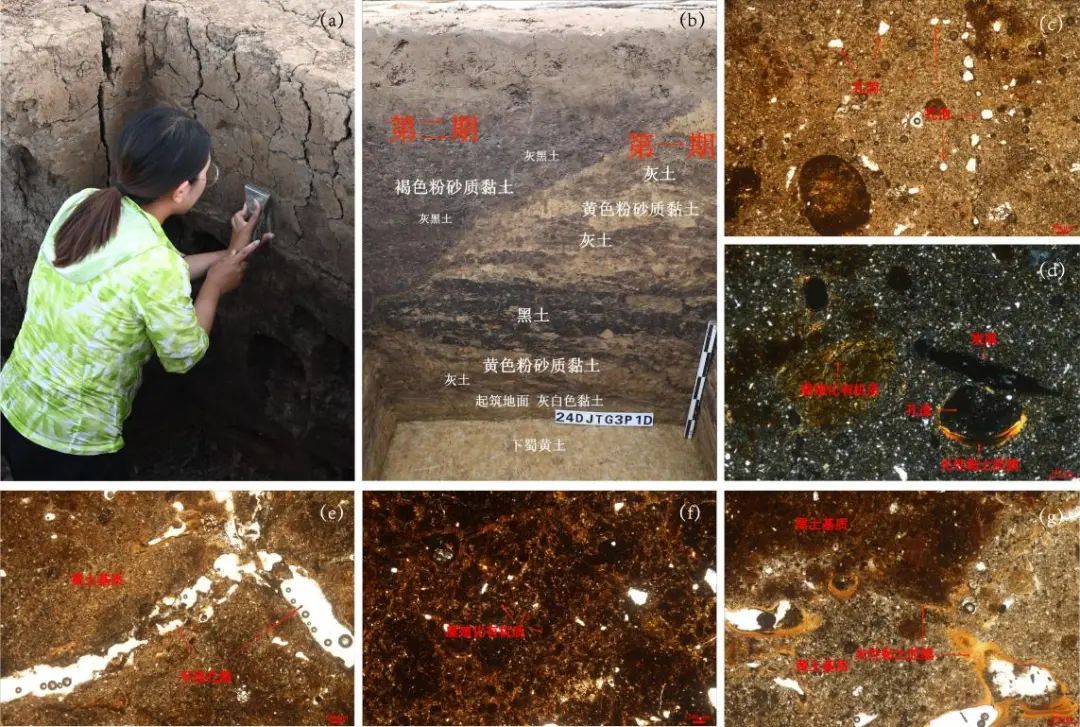

考古队员指着探方介绍道,最底层是万年前的黑色自然沉积,向上叠压着大溪文化一期至四期的文化层,灰烬、烧土、碎陶片交错分布,记录着先民在此500余年的烟火日常。房屋坍塌后重建的“屋叠屋”现象,让堆积厚度突破两米。

九里岗TG3东壁剖面坝体的土壤微形态观察

考古发掘是一项严谨而精细的科学工作,其流程如同一场与历史对话的“慢直播”。整个过程始于周密的前期准备:考古队会结合地方志、古地图等文献线索,借助卫星遥感、地面勘察甚至洛阳铲钻探,锁定可能存在古代遗存的区域。确定发掘范围后,地面会被细分为整齐的网格,每一个网格叫做“探方”,如同将土地切割为棋盘状的工作单元,每个方格都将成为未来记录坐标、分析现象的基础框架。

九里岗考古现场探方

正式开挖时,考古人员更像手持毛刷的“历史修复师”而非挥舞铁锹的“寻宝者”。他们从地表向下逐层剥离泥土,每一层都可能对应着不同时代的人类活动痕迹。每清理一层,都要同步拍摄高清照片、绘制剖面图、撰写文字记录,哪怕是一块碎骨的位置偏移几厘米,都可能影响后续对古人行为模式的解读。这种看似繁琐的记录,实则是在用现代技术为不可逆的发掘过程留存“数字备份”。

当土层中显露出陶器残片、动物骨骸或建筑基址时,真正的挑战才刚开始。脆弱的有机质文物(如漆木器、丝织品)需要用石膏整体打包,送回实验室在恒温恒湿环境中“微创手术”式清理;青铜器表面的绿锈可能覆盖着铭文,需用一点一点剥离;甚至连看似普通的红烧土块,也可能暗藏古代建筑倒塌时留下的榫卯结构信息。考古队常自嘲“十挖九空”,但真正令他们振奋的往往不是金银器,而是炭化稻谷中隐藏的农业史密码,或是陶器残片上残留的指纹——那或许是三千年前某位工匠留下的生物信息。

最终,所有零散发现将在考古报告中编织成网:房址走向还原出聚落布局,灰坑中的鱼骨兽骨重构出饮食结构,墓葬随葬品差异折射出社会等级。考古发掘的魅力,恰在于用科学之手将碎屑般的历史尘埃,重新拼接成文明演进的星辰图谱。

夕阳西下,队员们为当天的发掘单元贴上编号标签,用素土回填探孔。RTK测绘仪将数据同步至云端,生成探方三维模型。这些数字档案,将成为解锁文明密码的“钥匙”。

从两米厚的灰烬中辨出炊烟,从垮塌的房址里听见叹息,九里岗的每一粒土都在讲述:文明,从未沉睡。